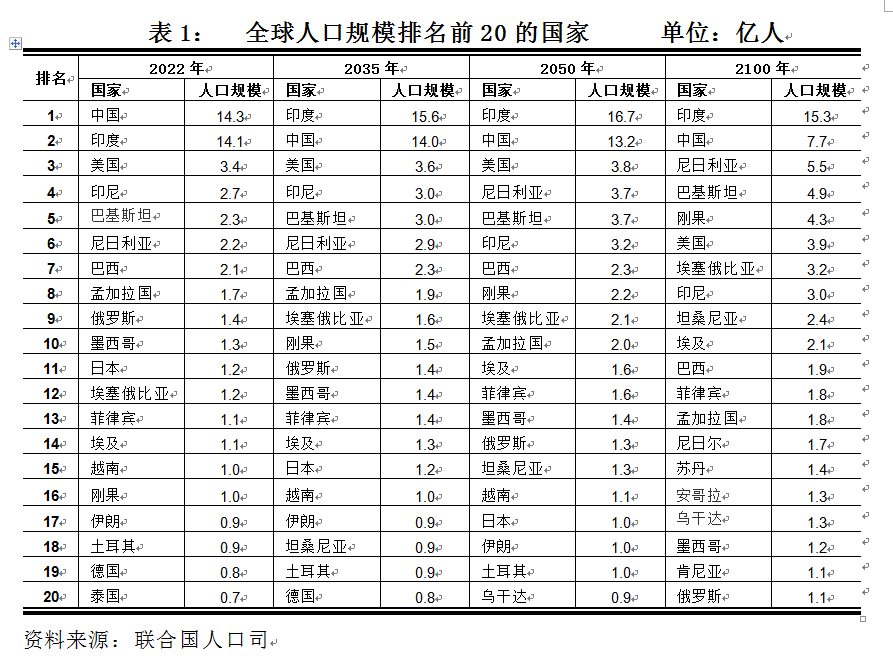

一、我国人口总量已经或接近达峰,占全球人口的比重转入下行通道,预计近期全球第一人口大国的地位将被印度取代

(一)中情景下2022年我国人口总量达峰

根据联合国人口司的预测,中情景下,我国人口总量(不包括港澳台地区人口,下同)将于2022年达到峰值,为14.26亿。这预示着,我国人口增长将很快转入零增长或负增长区间,进入减量发展新阶段。从具体的人口规模预测值来看,中情景下,2035年我国人口总量分别为14.01亿;2050年人口总量降至13.17亿;2100年人口总量进一步降至7.71亿。

(二)我国人口拐点比全球提前64年,且占全球人口比重持续下降

根据联合国人口司的预测,中情景下全球人口的拐点将出现在2086年,人口规模为104.3亿人,较我国人口总量出现拐点的年份2022年提前了大约64年。这就决定了在未来相当长的时间内,我国与全球人口总量呈现出“此消彼长”的关系,占全球人口的比重将进入持续下降通道。2022年,我国人口占全球人口的比重为18%,2035年和2050年分别降至15.8%、13.6%,2100年则进一步降至7.4%。

(三)从国别对比来看,我国人口规模优势逐步递减,全球第一人口大国将很快被印度取代,且与主要人口大国的差距呈缩小之势

当前,我国与印度的人口规模已基本接近。根据联合国人口司的预测,中情景下,2023年我国人口总规模将被印度超越,降至世界第二位。虽然2100年之前,我国人口规模占全球第二位的格局不会改变,但与主要人口大国的相对优势明显减小。

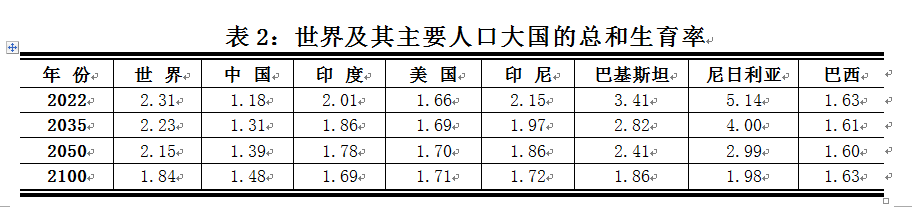

二、我国总和生育率呈现“双低”特征,即低于2.1的人口世代更替水平、低于主要人口大国,加之回升较为缓慢,导致出生人口规模持续下降

(一)中情景下我国总和生育率仍然偏低

总和生育率是反映人口变化的重要参数。2021年,我国总和生育率降至1.15,已处于较低水平。在联合国人口司发布的《2022年世界人口展望》中,中情景下,我国总和生育率走势相对平稳,由2022年1.18逐步升至2100年的1.48。

(二)我国总和生育率将长期低于世界平均水平和主要人口大国

根据联合国人口司的预测,中情景下,2022年,全球的总和生育率为2.31,高出同期我国水平一倍多,跟我国人口规模接近的印度为2.01,除美国和巴西低于2外,其他人口大国的总和生育率均高于2,其中尼日利亚更是高达5.14。由于全球人口大国主要为发展中国家,因此随着经济现代化程度的提高,总和生育率大概率是下跌趋势。2100年全球的总和生育将降至1.84,主要人口大国的总和生育率均降至2以下,但由于我国总和生育上升较为缓慢,2100年仅为1.48,仍显著低于全球平均水平和主要人口大国。

(三)我国出生人口规模持续减少,出生人口性别比将回归至正常水平

根据联合国人口司的预测,我国人口出生规模总体上保持“波浪式”下降态势。中情景下,2050年之前,我国出生人口有望维持在1000万左右,随后经历10年左右的明显下降阶段之后,2060年开始维持在680万左右波动,持续到2075年后再次转入下降通道,2100年降至474万人。出生人口性别比将回归至正常区间。根据联合国人口司的预测,未来我国出生人口性别比将继续改善,预计到2031年降至107,2038年继续降至106的合理区间。

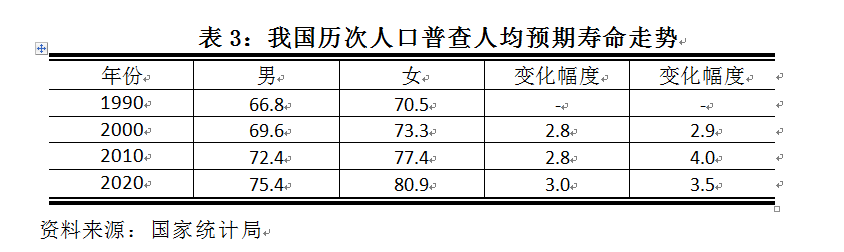

三、我国人均预期寿命持续提升,年龄中位数不断增加,老龄化程度显著提高,但本世纪中叶将迎来“死亡高峰”

(一)预期寿命保持稳步增长,与高收入国家的差距显著缩小

改革开放以来,随着人民生活水平的提高,我国人均预期寿命保持了稳步上涨的态势。第七次人口普查显示,我国男性和女性的人均预期寿命为75.4岁、80.9岁,较第六次人口普查分别提高了3岁、3.5岁;较第四次人口普查分别提高了8.5岁、10.4岁。联合国人口司对于我国人均预期寿命的预测延续了这一趋势,具体来看,2100年我国男性人均预期寿命由2022年的76.0岁上升到88.6岁,增加了12.7岁;女性人均预期寿命由2022年的81.3岁上升至91.9岁,增加了10.5岁。

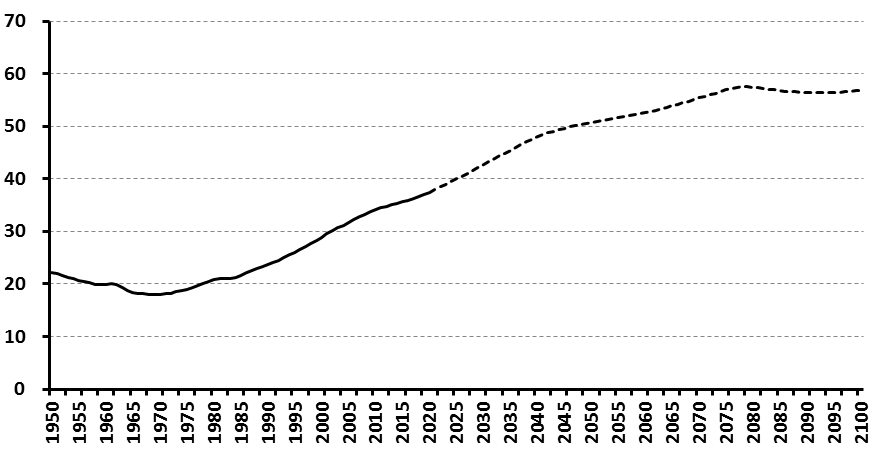

(二)中位数年龄不断提高,预示我国老龄化程度不断提升

受出生人口减少和人均预期寿命增加等因素影响,我国人口老龄化程度将逐步加深。根据联合国人口司的预测,中情景下,我国人口老龄化在未来相当长时间内保持稳步上升的态势。具体来看,我国居民中位数年龄将由2022年的38.5岁逐渐提升至2078年的57.5岁,之后将稳定在这一水平上持续至2100年。老龄化程度的不断提升将对我国人口均衡发展带来重大影响。

图1:我国年龄中位数走势

资料来源:联合国人口司

(三)死亡人口进入上升期,本世纪中叶将迎来“高峰时刻”,随后转入下行通道

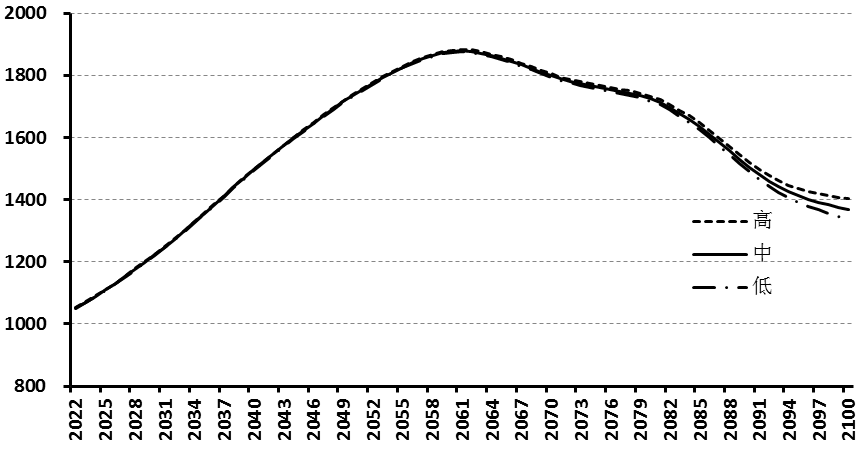

根据联合国人口司的预测,高中低三种情景下,我国死亡人口的数量均经历先升后降的过程。具体来看,三种情景下,我国死亡人口由2022年1050万左右逐步提高,到2060年左右达到峰值约1680万左右,随后进入下降阶段。与前一阶段不同,受新出生人口数量差异性开始显现的影响,2060年后三种情景下的我国死亡人口数量有所发散,预计到2100年,高中低三种情景下的死亡人口分别降至1403万、1369万、1336万,高情景和低情景的差距升至67万人。

图2:我国死亡人口数量走势单位:万人

数据来源:联合国人口司

四、政策启示

当前,我国已开始采取措施积极应对人口少子化和老龄化挑战,联合国《2022年世界人口展望》进一步揭示出这项任务的艰巨性和长期性。因此,我们需要未雨绸缪,继续加强人口监测预警,实施更加有效的生育支持政策,及时调整和完善经济社会发展战略,以降低人口因素给我国经济社会发展带来的负面影响。

(一)构建有效的生育政策支持体系,确保出生人口规模维持在合理区间

客观来看,我国的人口“少子化”是不确定性矛盾,即未来出生人口的数量很难把握;但人口“老龄化”是确定性矛盾,即未来大约80年的老年人口数量大致可以推算出来。出生人口数量是优化我国人口结构的重要变量,也是决定我国全球大国属性的关键支撑。因此,我国人口政策的难点和重点都在于如何有效应对人口“少子化”挑战。但同时应看到,我国生育支持政策设计尚处于起步阶段,仍面临政策工具偏少、政策力度偏低、政策效果有待实践的检验等多方面困难。下一步,建议要立足本国国情,总结借鉴国际经验,搞好试点示范,加大各项政策资源的投入力度,注重生育支持政策集成创新,构建更为有效的生育政策支持工具箱,确保未来一段时期我国新出生人口能够维持在合理区间。

(二)适应人口形势新变化,加快调整和完善各项经济社会发展政策和战略

人口是经济社会活动的基本单元,因此,人口总量、年龄结构的变化都将深刻影响经济社会发展的各个领域。首先,要测度好人口变化给经济发展“供”和“需”两方面的影响。需求方面,人口总量负增长意味着与“人头”关联的必需品消费需求有可能会率先进入“量”的拐点;人口结构上,老年人口规模的增加,无疑会增加与老年人关联的消费需求。供给方面,劳动力规模的减少存在降低我国未来的潜在经济增长率的风险。下一步,政策要注重提高供给对人口引发的需求结构变化的匹配度;中长期内,有必要前瞻布局资本对劳动的有序替代。同时,还要依据人口变化,尤其是重点关注新出生人口数量和死亡人数两项指标,持续深化教育、医疗和养老等领域的体制机制改革,切实提高公共资源配置的效率和质量。

(三)抓好人口形势跟踪预测,为调整和完善人口政策提供科学依据

人口走势具有很大的不确定性,预测难度很大。我国人口总量出现拐点的时间较前期多数研究成果的预测结论大约提前了8年时间。此外,人口走势还有很大的惯性,当期人口出生数量是决定下一代人口出生数量的重要变量,具有螺旋加速或减速的特征,以联合国人口司对我国人口预测的低情景为例,如果总和生育率长期偏低,那么到2100年出生人口将大幅降至极低水平。这充分说明,当下有必要继续加强和完善短期、中期和长期相结合的人口预测预警体系。与经济领域相比,人口短期跟踪分析指标较少,建议探索研发新出生人口数量、新出生人口性别比、结婚数量等月度指标的可行性,以更好推进人口的短期跟踪预测;中长期内,要及时调整各种人口预测参数,提高预测预警的准确性,为调整和完善新形势下的各项人口发展政策和战略提供科学依据。

(国家信息中心经济预测部宋瑞礼)

扫一扫在手机上查看当前页面